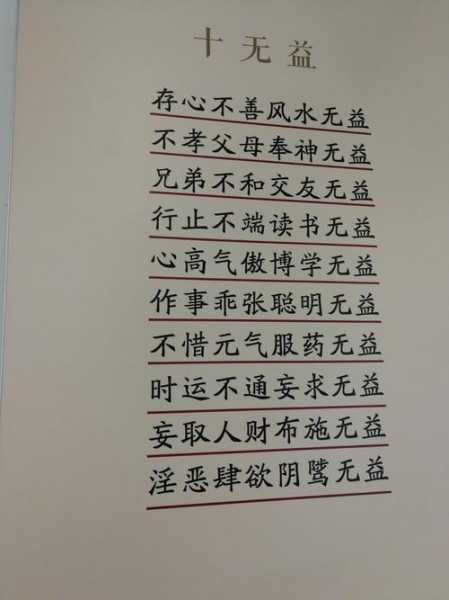

十不全, 如何理解这一古训的深意?

| 古训 | 含义 | 当代解读 |

|---|---|---|

| 十不全 | 一切事物都是不完美的 | 接受不完美,追求适度 |

嘿,兄弟姐妹们!今天我们聊一个让人深思的话题,那就是中国古训中的“十不全”。这句古训听上去简单,却蕴含了丰富的哲学思辨和人生智慧。不信你看,古人在总结人生经验时,总是不遗余力地告诉我们:世间万物皆不可尽善尽美。那么,这个“十不全”意味着什么,又能给我们带来怎样的启示呢?

古训的形成往往源自人们对生活的反思与总结。“十不全”这句古话即是生活的真实写照,强调了**一切事物都有其不完美的一面**。无论是物质的还是精神的追求,往往都存在着缺陷。许多人在追求完美的过程中,最终疲于奔命,身心俱疲。其实,完美并不是真正可追求的目标,这句古训正是提醒我们放下包袱,理智看待生活的每一个环节。

理解“十不全”,可以从多个角度深化。首先,从心理学角度来看,过于追求完美会导致压力增加,影响心理健康。我们身边有很多人,尤其是职场中的精英,常常给自己设立高标,想要在一切方面都做到尽善尽美,结果却往往事与愿违。这种自我设限,不仅让自己陷入焦虑,还影响了工作效率与人际关系。因此,接受“人无完人”的道理,反而能让我们更轻松自在地应对生活中的各种挑战。

其次,从人生哲学的层面来解析,“十不全”可以教会我们**享受过程而非结果**。在如今这个追求速度和结果的社会,很多人往往忽视了过程的意义。想着一切事情都要做到完美,最后可能只能得到“空中楼阁”,而忽略了那些在追求目标过程中所收获的经验和体会。人生的价值不仅体现在结果上,更在乎那些经历的点滴,要明白每一次努力都有其独特的意义。

在审美文化上,“十不全”同样具有不容小觑的影响。传统艺术中,许多作品都是为了表达一种“缺陷之美”。无论是古代的瓷器,还是现代的油画,艺术家们往往会故意留出一些不完美的地方。这类手法不仅体现了个人的审美追求,更是在向世人传递一种理念:**生活中的每一丝瑕疵,都值得尊重与欣赏。**

或许你会想,既然“十不全”在生活中随处可见,那么我们有什么办法去应对这些不完美呢?首先,学习如何**接受现实**。面对不完美的事物,首先要做到的就是接受这一点。工作中的失误、生活中的小插曲、人与人之间的摩擦,都是正常现象。我们能做的,就是在接受的基础上,理性地进行调整。

其次,要培养一种**宽容的心态**。不论是对待自己,还是对待他人。当我们变得更宽容,就能更好地面对生活中的不完美。人与人之间的关系缓和,往往来源于对彼此缺陷的理解与包容。这种理解会让我们在生活中行走得更为轻松,无论是面对挫折,还是应对挑战。

最后,**学会调整期望**。我们的期望值往往是我们感受到不满的根源。由此可见,适度、合理的期望值,能帮助我们更好地适应变化。因此,在计划目标的时候,务必要量力而行,设置合理的阶段性目标。达成的每一步都是成功,逐渐积累这些小成功,才能最终走向更大的成就。

总的来说,“十不全”不仅仅是对不完美的叹息,而是智慧的传达。它教会我们做一个心态平和、懂得体谅与包容的人。在这个瞬息万变的时代,学会接受自己的不完美,才能让自己活得更加从容,提高生活品质。出了国门,面对不同的文化和环境,也许就能更加深入地理解“十不全”的深意。

各位看官老爷,理解了“十不全”的深意后,你是否也在反思自己一直以来的追求?在这个过程中,是否也能找到一些适合自己的调适方式?欢迎你们在评论区分享你们的想法与感受,让我们一起探讨这段古训背后的智慧!生活不完美,但可以无惧无畏,我们的故事仍在继续。