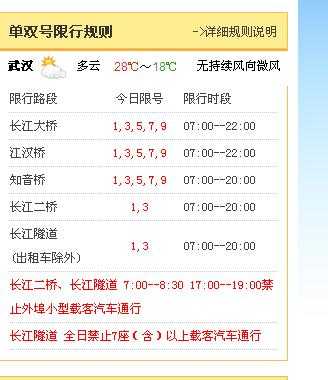

长江二桥限号、如何影响你的出行?

长江二桥限号政策不仅是一个交通管理措施,更是一场掩盖在“限行”背后的隐患检阅。为什么在一条重要的交通干道上还要施加这种限制?难道我们就不能找到更有效的管理方式吗?政策背后的逻辑值得深思,这不仅影响了日常通勤,也阻碍了人们的出行自由。

长江二桥的限号政策,意在减少高峰期的交通压力。然而,这种做法是否真的能够缓解交通拥堵?显然,现实中的交通流量并未完全得以改善。部分车主将车辆驶入小区、商圈等次要路径,反而使得这些地区的交通更加拥堵,造成新一轮的交通困扰。难道我们不应该质疑这样的政策设计吗?

根据长江二桥的限号时段安排,高峰期内的部分车辆被限制通行,给日常出行造成的影响不容小觑。在各种繁忙的工作场合、学校上下学的高峰期,限号政策导致大规模的出行困难。对于依赖长江二桥的职工、学生而言,这无异于“出行航天”,他们不得不寻找替代方案。在这方面,有多少人已经感受到了这种挫败感?

限号政策原本是为了管理和优化交通流量,但这种“一刀切”的方式无疑是滥用管理权力的一种表现。以长江二桥为例,许多车主在限号的情况下,被迫使用公共交通工具。然而,城市公共交通系统建设和配套设施的不足,致使乘客在拥挤的车站、滞留的公交站不停等待,毫无出行保障。你有没有想过,为什么在需要通行时,反而让车主感受到更多无效的耗时?

对于居住在长江二桥附近的居民,限号政策的打击同样严重。试想一下,节假日时,周围的商家生意因限号影响而萧条、未来的出行计划因交通限制被迫调整,久而久之,居民的生活品质也随之下降。这种管理措施的本末倒置,究竟是为了何人服务?为何不从源头解决问题,而要借助限制车流来应对?

我们可以更加清晰地看到限号措施对于经济活动的影响。失去了交通便利,商家顾客减少,甚至连小区里外卖也难以送达。这便是长江二桥限号政策背后,搅动的是人们的生活、工作的方方面面。这种对出行方式的不顾与踢皮球式的管理方法,难免让人感到失望。为什么不从长远计划中,合理配置城市交通资源,才能有效改善出行环境呢?

数据统计显示,长江二桥限号实施后,原本流畅的交通时刻表变得杂乱无章,只有在非限号时段才能体验到畅通的快感。同时,通过各种社交平台,不少车主在抱怨限号的同时,纷纷表达对管理方法的不满。长江二桥的限号政策是否已经成为显示城市治理短板的一面镜子?这样的政策是否应当重新审视,从根本上反思其中的合理性?

| 限号时段 | 影响描述 |

|---|---|

| 早高峰(7:00-9:00) | 部分车辆无法通行,引发拥堵加剧,通勤时间增加 |

| 晚高峰(17:00-19:00) | 返回方式受限,造成周边道路拥挤 |

| 节假日(10:00-18:00) | 商圈流量减少,商业活动受损 |

综观限号政策实施后带来的连锁反应,高达30%的车主会因限行而选择驾驶非限号车辆、拼车甚至调整出行时间。这样的调整是否刻意规避政策,却使无数正常生活受到影响。政策设计者是否真正考虑到了民众的需求以及实际效果?如此看来,简单的限号并无长久之策,反倒是让交通管理的问题愈发复杂。有效的政策实施更应该考虑公众的感受与出行需要。

在整个长江二桥限号问题上,城市交通管理者的角色并不只是决策者,而更应该是无形的调和者。设想一下,能否通过更加灵活与人性化的管理手段来提升通行率?例如,通过智能交通系统平衡高峰流量,结合实时数据监测来作出快速反应,以此缓解道路压力,而不仅仅是机械地设定限号规章。

我们生活在一个不断前进的现代社会,谁能忍受这样的交通困境?要打破长江二桥限号政策带来的桎梏,既需政策制定者的审视与反思,也要公众共同发声追索。是否可以把注意力从限制上转向资源的优化配置上?你的出行模式是不是值得重新审视和调整?个人与政策之间相互交织,或许会带来更多的惊喜。

交通管理并不是一纸文件所能解决的难题。长江二桥限号政策的制定与调整,必须深思熟虑,不能仅局限于表面的减压效应。通过资源整合、理念创新,才能创造出真正适合这座城市的、符合公众出行需求的交通管理模式。反思现状,把握未来,你的出行,理应更顺畅。