中华圣人控制天气_古代智慧如何应对自然灾害

哎呦喂,各位老铁,今天咱们来聊聊一个古老而神秘的话题——中华圣人控制天气的智慧。这不仅仅是不少古代神话传说中的神技,也是古代人民为了应对自然灾害所采取的一些应对措施。天公不作美,洪水、干旱、台风,简直让人无奈。今天就让我们一起来扒一扒古人是如何利用智慧和方法来应对这些天灾的。

在古代,中国的农耕文明对天气的依赖度可想而知。天晴了,庄稼茁壮成长;天阴了,洪水肆虐,人民苦不堪言。这让古人深刻认识到,气候变化可以直接影响到民生,甚至国运。因此,古代圣人们发明了一些误解和迷信结合的方式来“控制”天气,尽管未必科学,却饱含着智慧和经验。

古代的天气预测方法,可谓“针尖对麦芒”。那些利用观察自然现象、动物行为和气象变化得来的经验,真是让人感叹。当时的人们常通过观察鸟类和动物的行为来预测天气变化。比如,燕子飞得低,意味着雨要来了,这种“小道消息”在那个年代可是金玉良言。

当然,除了观察自然,古代人民还发明了各种祭祀、祈雨的仪式。神农氏时期的“祈雨祭”,不仅是为了让上天眷顾,也是一种团结人民、增强信心的方式。神话传说中,舜帝曾用三弦齐鸣,以此驱赶天上的云彩,包括那种悠扬而又婉转的乐声,瞬间赢得了众人的心。古人真的是想尽办法,只求天晴地朗、五谷丰登。

天气的变化是复杂多样的,古人深谙此道。为了应对不同的自然灾害,他们甚至制作了“气象工具”,如水钟、风筝等,虽说科技水平比现代低得多,但却以简驭繁。他们通过这些工具记录日常天气,从而形成一定的“气候知识体系”。不得不说,这些风筝可不是单纯的玩具,更是古人对气象变化的无声观察者。

在面对自然灾害时,那些古老的智慧也发挥了巨大的作用。例如,古代有《大元大一统志》,里面详细记录了各地的地理、气候以及防洪抗旱的措施。各地水利工程的建设,如都江堰、灵渠,不仅是抵御洪水的伟大工程,更是古代聪明智慧的结晶。这些措施不光是应急,还为粮食生产提供了保障,种地都能“无忧无虑”。

气候变化无处不在,这让那些古人感到局促。随着人类文明的发展,人们对气候的认知也在不断更新迭代。古代的圣人们总会总结经验教训,比如在遭遇干旱时,大家就会一起聚集,祷告上天。在一定程度上,这种团结合作的精神也是古代智慧的一部分。只要大家同心协力,共同应对自然的挑战,才能最大程度地减少损失,这不就是“温故知新”的精髓吗?

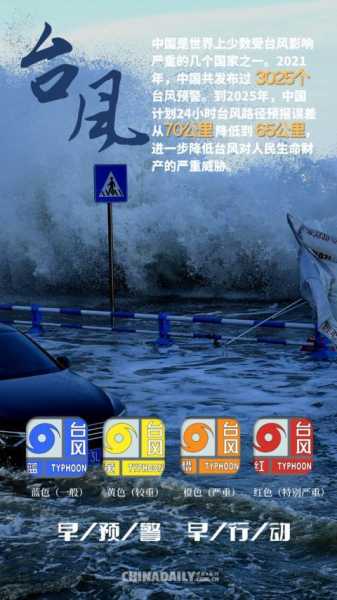

最近,这种古老的智慧在现代社会也开始“复兴”。现代人借助科技手段,通过对气象数据的分析和建模,能够更准确地制订应对方案,比如提前发出天气预警、建立应急机制等。这不禁让我想起古代那些为了村庄安全而集体求雨、祈福的热闹场景,一种怀旧的温馨感也陡然涌上心头。

| 古代智慧 | 应对措施 | 效果 |

|---|---|---|

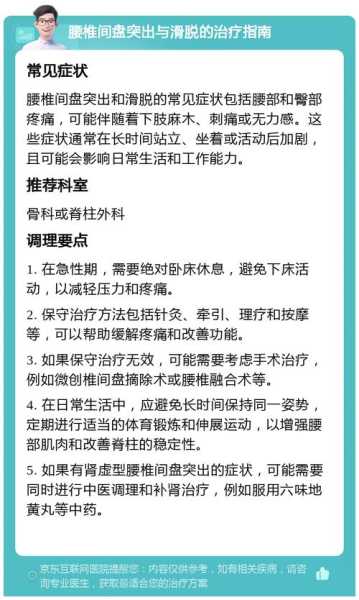

| 观察自然变化 | 根据鸟兽行为判断天气 | 初步预测天气,防范气候风险 |

| 祭祀祈雨 | 举行祭祀仪式来请求降雨 | 增强团结信心,获得心理安慰 |

| 气象工具 | 使用风筝和水钟记录天气变化 | 推测和记录气候变化 |

| 水利工程 | 如都江堰、灵渠进行防洪抗旱 | 保障粮食安全,减轻自然灾害 |

回望历史,我们常常会发现,古人对于天气的种种应对方式,不仅是一种生存智慧,更是一种集体精神的体现。今天,面对气候变化带来的种种挑战,我们依旧可以从中汲取智慧,借鉴古人的智慧,积极探索现代科技的结合,与自然和谐相处。

各位小伙伴们,无论是古代的圣人智慧,还是现代科技的发达,都是为了让我们的生活更加美好。你们觉得,古代的这些应对措施,对我们的生活还有什么启示呢?欢迎在评论区一起聊聊,咱们一起交流古今智慧,岂不乐哉?期待大家的分享哦!